車道太寬,不是好事——從一條馬路看見城市設計的迷思與轉機

當我們走在城市的街道上,是否曾有這樣的經驗:看似筆直寬敞的道路,卻讓人感到壓迫、不安全?特別是對學生、年長者與行動不便者來說,穿越這樣的馬路總是步步驚心。

事實上,「車道過寬」正是導致這種現象的元兇之一。

為什麼車道太寬反而更危險?

許多研究已經指出,車道的寬度與行車安全密切相關。當車道寬度超過標準值時,駕駛會因視覺與心理上的「寬容空間」而不自覺地加速。特別是在學校周邊或住宅社區,過寬的車道讓駕駛更容易鑽車、切換車道,引發擦撞、碰撞的風險。

更嚴重的是,當車道變寬,行人要跨越的距離也跟著增加。對於體力有限的行人來說,每多一步,都是風險的累加。這不僅是一條馬路的問題,更是整個城市對「人」的不友善設計。

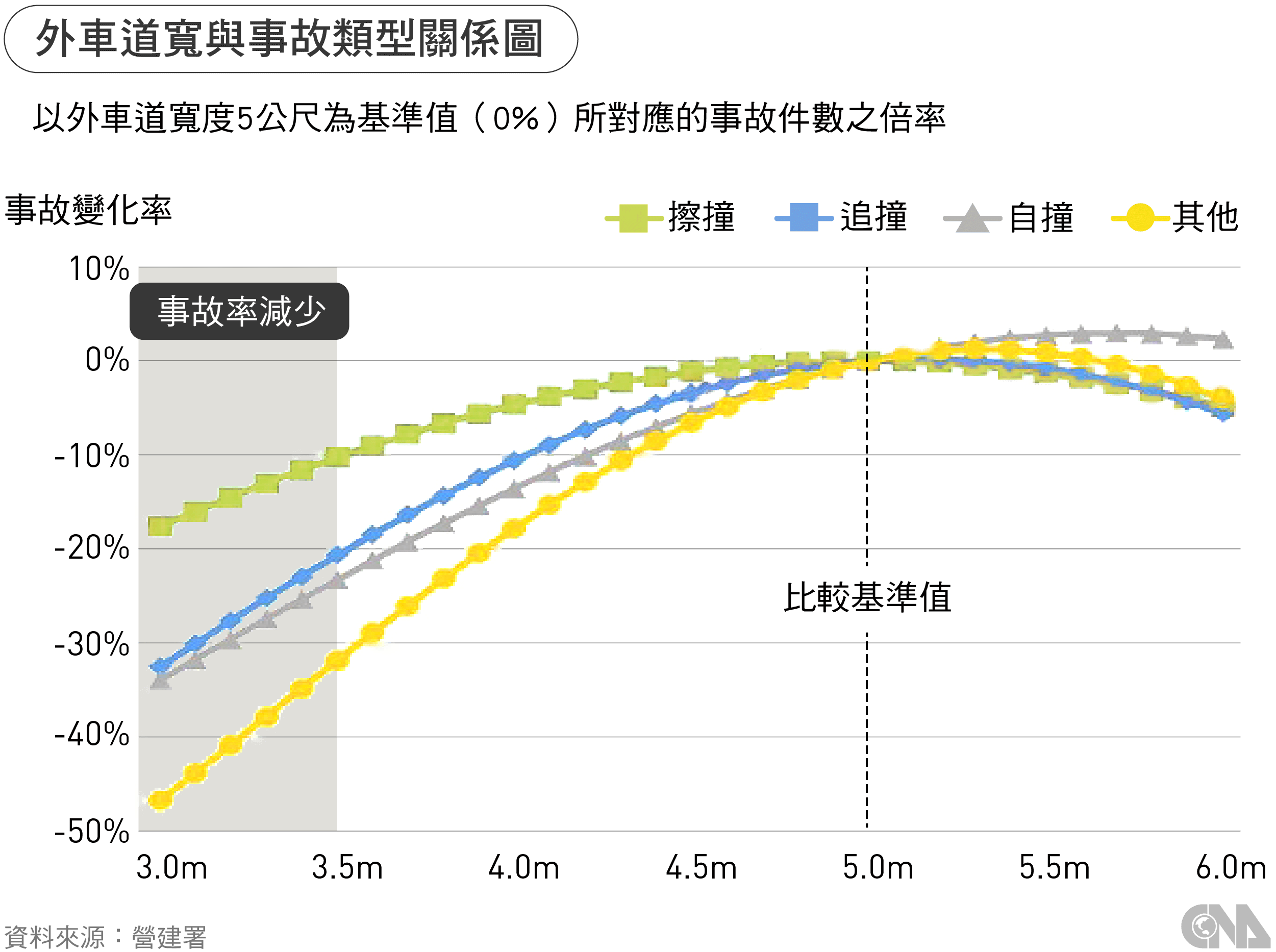

車道寬與事故率的關係圖

錯誤的都市神話:寬車道=順暢交通?

許多道路規劃單位出於「交通流量」的考量,經常選擇加寬車道,認為這樣可以「加速通行」、「減少塞車」。然而,這其實是一種長久以來的都市神話。

以林森一路為例,根據 Google Maps 測量,其外側車道寬度超過 4 公尺,遠遠高於標準設計需求。這種設計不但沒讓交通更順暢,反而成為「車流越多、事故越頻繁」的惡性循環。

車道瘦身:讓馬路重回「人」的比例

- 行人穿越時間縮短,安全提升。

- 車速自然降低,減少碰撞機率。

- 街道空間重新分配,增設人行道、綠帶或停車格。

針對這些問題,高雄行促會推動「人本街道儲蓄計畫」與「街道健康檢查」行動,邀請社區居民、學校老師、學生與企業共同參與街道改造。透過工作坊與實地會勘,發現問題、共識凝聚,再將意見具體轉化為街道設計提案,進一步影響政府施作。

車道瘦身不是犧牲交通效率,而是還給行人安全。它讓行人穿越時間縮短,也讓駕駛自然減速、提高警覺,更重要的是,重新分配街道空間,賦予城市更合理的使用比例與尊重。

最後一哩路:技術之外,更需要參與與教育

我們早已擁有改造街道的技術與方法,真正的挑戰,來自於改變習慣與觀念。許多人仍對寬車道有迷思,或對街道改造存有疑慮。這時,「教育」與「參與」就是關鍵。

透過街道醫學院的推動,我們希望建立一個培訓系統,讓更多市民懂得看懂街道、參與設計、回應需求,最終建立一套真正屬於人的城市交通系統。

延伸閱讀:看得見人──從視野談行人安全

延伸閱讀:步道檢核標準與常見問題:四大面向解析